この記事は二日目の午後からの体験記です。初日から読みたい方や他のパビリオンの感想が見たい方は、先に体験記①や体験記②を先に見てください。

回ったパビリオン(順番)

この日は、事前に予約を取れていたのは空飛クルマのみで、当日予約でNTTが取れていたのでその前後で効率よく見られるようにルートを決めました。この日は以下の順番でまわりました。

超個人的なおすすめ度を5段階で入れておきます。(基準はボリューム、ユニークで個人的に良かったです。)

バングラデシュ [おすすめ度 ☆☆]

NTTまでに少し時間があったので、小規模パビリオンにも行ってみました。その一つがバングラデシュです。ここは待ち時間なくは入れますが人が多く多少混雑しています。

展示は実際の生活に根ずく物が多く、伝統的な服や日用品などの展示がありました。

こんな感じで実際に食べられているお菓子や飲み物の展示もあって現在の生活を感じることができます。

セネガル館 [おすすめ度 ☆☆]

ここもバングラデシュ館の近くにある小規模パビリオンです。その他にこの並びにエジプト館があったのですが、並んでいて30分待ちとスタッフの方に教えてもらったので、今回は諦めました。

セネガル館はならんでおらず、順次入れる形になります。並んでいる列はスタンプの列ということもあるので確認してください。

「テランガ(Téranga:おもてなし、親切・温かさ)」精神を来場者に体験してもらうことを意図しているという事であり、展示は実物より、文字や映像の展示が多かった印象です。

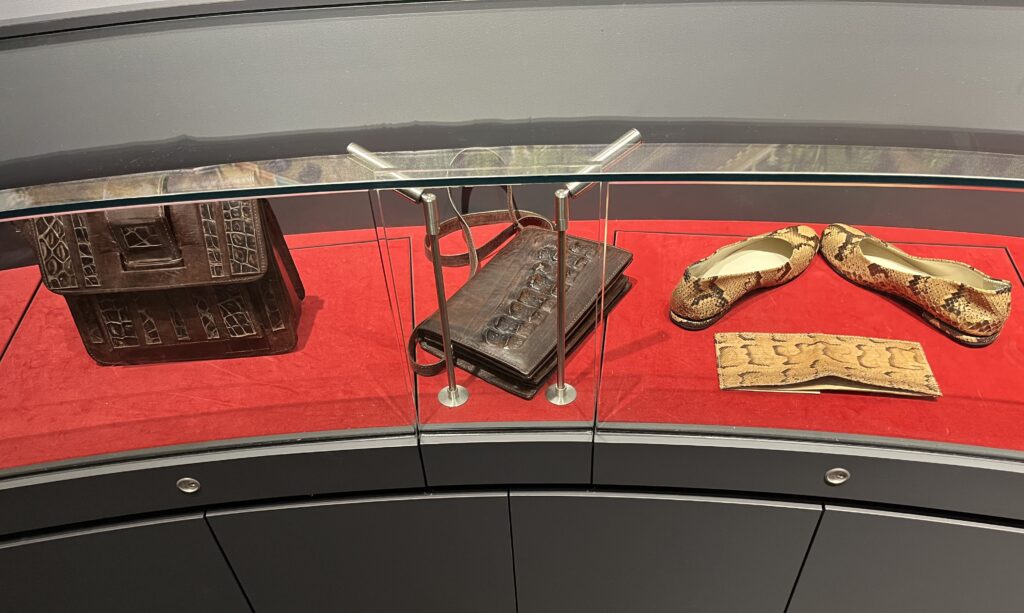

実際の革感が強く残るバッグや靴が展示されており、輸出向けに作られているそうです。

最後に休憩スペースと、物販エリアが少しあります。

NTTパビリオン [おすすめ度 ☆☆☆☆]

NTTパビリオンは予約のみなので、行きたい方は事前抽選か、当日枠を抑えないといけません。待ち時間はほとんどなく、入れます。所要時間は40~50分くらいだったと思います。

これがテーマらしいです。中は三部構成に分かれていて、通信の歴史、IOWN(次世代情報規格)、未来と過去の自分が見られるという構成になっています。

zone1では、<“Prologue”/コミュニケーションの進化と隔たり>がテーマになっています。

これまでの電話がならんでおり、懐かしの着メロを聞きながら電話の通信が現代にどのように、進化してきたかを音を通じて感じることができます。

zone2では、<“Main Experience”/隔たりを越える体験>がテーマです。

テーマになぞらえて、前回の大阪万博と今回の関西・大阪万博をつなぐことを意識した展示がPerfumeのライブイベントを通じて体験できます。3Dメガネをかけて、3D映像、音、下からの振動を連動させて、深い没入体験を作り出しています。これは、今までに体験した事がなく面白かったです。

3Dメガネがないとこんな感じ。ぜひ体験してみて。

zone3では、<“Epilogue”/Another Me(もうひとりの私)>がテーマになっています。

最初に写真を撮るとその写真を元にランダムに老けたり、若返ったりします。私自身は若くなりました。(10歳くらい?)まー似てると言えば似ている、くらいのクオリティーです。でも体験としては中々類似施設はありませんし、スマホのアプリなどよりは輪郭や目元なども変わるので、リアリティがあるのでないかと思います。

NTTは総じて現代、未来、過去の展示があり、国際パビリオンとは異なる面白さがありました。ボリュームも大きいです。

イタリア館 [おすすめ度 ☆☆☆☆☆]

ここは覚悟を示すパビリオンになります。事前抽選や当日枠を狙ってみましたが全滅だったため、二日目の午後からはこれに並ぶと決めていました。午前中の10時くらいに見た時より、列は伸びていました。

並び始めた時の位置が、大屋根リングの一番外周側まで蛇腹で列が伸びた後、通路を挟んで横のに伸びた当たりから並びました。そこからなんと3時間半並びました。過去最大は5時間と聞いていたのでそれよりは短かったです。

午後になると大屋根リングの下にいても日が当たるので、対策が必要です。列は、複数人でいれば立ち代わり休憩やお手洗い、他のパビリオンに行くこともできます。パビリオンと大屋根リンクの通路を超えると合流はできなくなるらしいので、それまでにお手洗いなどは済ませた方がいいです。

イタリア館の横ではジェラート?アイス?のお店もあってそこも1~2時間待ちのようでした。穴場なのが、ジェラート屋とパビリオンの間を抜けていくと飲食のお店があります。こちらは目立たない立地のためか、数人程度しか並んでおらずすぐ購入できました。

これがメニューです。

レジーナです。これはバジル系のソースとモッツアレラのピザはとてもおいしかった。

シチリアピスタチオです。ピスタチオのクリームが乗っているパンで、これが見た目どうりめっちゃおいしいです。

これは並んでそろそろ入れそうなところです。スタンプがこのエリアにあるので、集めている人は最初に押してください。

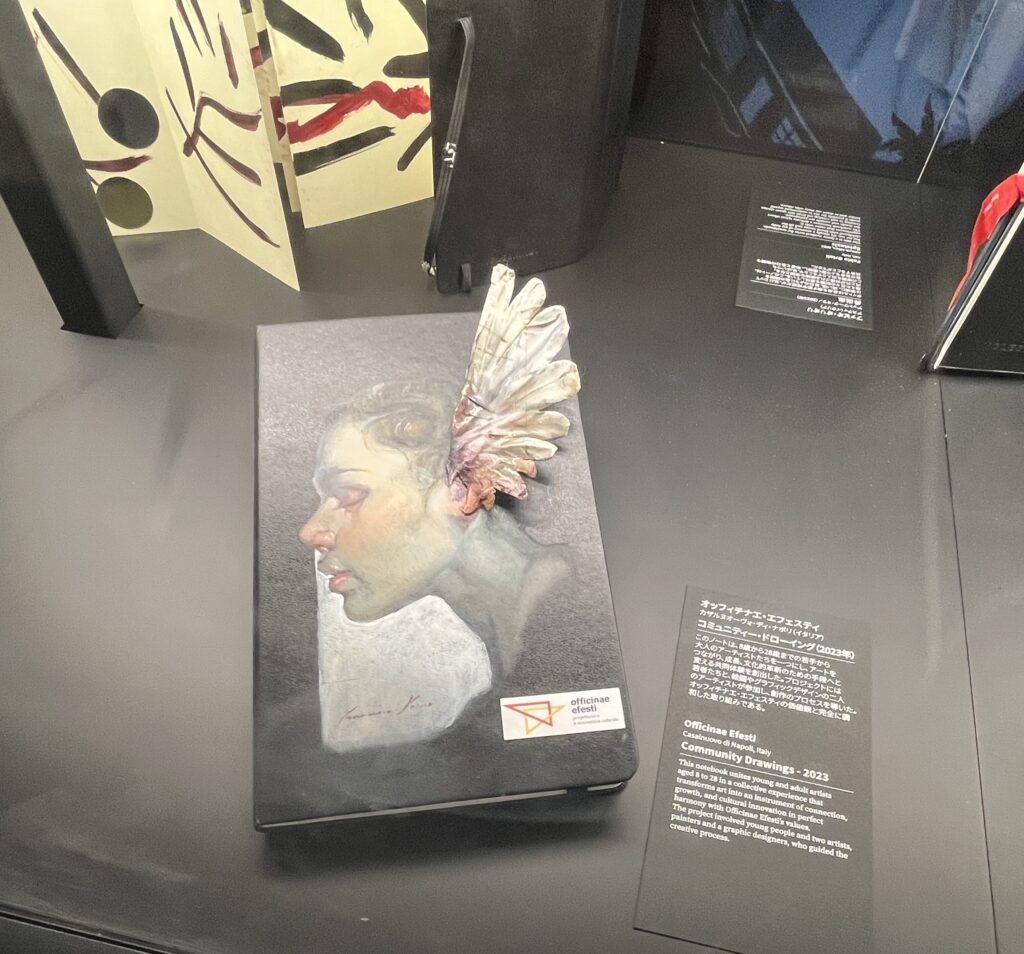

最初にイタリアの風景や歴史などの簡単に見た後に展示に移る流れです。展示内容も多く、芸術に関するものから宇宙に関するものまで幅広く展示されています。

まだ名の知れていない作品からレオナルドダヴィンチと言った誰もが知る作品まで幅広く展示されており、ルネサンス期やバロック期の作品が多くあります。

イタリアと言えばフェラーリという方もいるかもしれませんが、車の部品ではあるものの展示があります。

オリジナルキャラクターです。ごめんなさい。名前が不明です。

中の展示も充実していて40分くらい回る時間がかかります。入るのに長く並んでいるため、みんな進みはゆっくり。

物販はレストラン利用か、パビリオンを見た人しか入れないようになっています。

非常に並びましたが、一見の価値はある展示が多くあるのでぜひ行ってみてください。

ドイツ館 [おすすめ度 ☆☆☆☆]

ドイツ館は事前予約などはありませんが、基本的に並ぶのが禁止になっています。「再開は未定です」とアナウンスされています。

アナウンスをしている人の奥に並ぶ列があり、一定数進むとそのゲートが開けられて入れるようになります。ゲートの近くで待機していると「開きます」と突然言ってゲートが解放されます。19時くらいに行けましたが、19時半くらいが最後のグループだったようです。

所要時間は、話をどこまで聞くかによりますが、私は40分くらいはパビリオン内にいました。展示の話を全て聞くと2~3時間かかるそうです。

ドイツ館は丸いフォルムの「サーキュラー」と一緒に循環型社会を考える展示をおこなっています。サーキュラーから声が聞こえてくる構成で、館内のあちこちを案内してくれます。

自分だけのサーキュラーを作ることができ、QRコードでダウンロードできます。

サーキュラーとの“会話”が、展示のハイライトになった気がします。

“この素材はどうやってリサイクルされるのか?”という問いかけに、サーキュラーがふと答えをくれるような演出があって、思わず展示を立ち止まって聞いてしまいます。

室内展示が終わって外に出てもスタンプの横にミニコーナーがあり、つい読んでしまいます。

物販については、レストランで食事をした人か、パビリオンに入った人しか入れないです。

夜の大屋根リング

昼間は暑かったので、最後に大屋根リングに上りました。20時45分までしか上ることができないので、夜上りたい方は注意してください。また大屋根リングの上さらに上のゾーンは20時半で閉まるのでこちらも注意が必要です。

上の方です。

大屋根リングからのドイツ館の景色です。

大屋根リングの高台からの景色です。

二日目午後の感想。

午後からは、事前予約で確保していたNTTパビリオンを中心に、待ち時間の少ない小規模館や、覚悟を決めて並んだイタリア館を組み合わせる形で回りました。

小さな国の館は展示こそシンプルでしたが、それぞれの生活文化を垣間見られる良さがあり、ちょっとした「寄り道感覚」で気軽に楽しめました。

メインのNTTは、やはり日本企業館らしくスケールも大きく、三部構成でしっかりとストーリーがありました。特にPerfumeのライブ映像を通じて「過去と現在をつなぐ体験」を作り出す演出は、ここでしか味わえない臨場感があり、没入感たっぷりで印象に残りました。

イタリア館は、3時間以上並ぶ大行列。正直かなり体力を使いましたが、中に入ってからの展示量の多さや芸術・歴史の厚みに触れると「並んでよかった」と思える内容でした。食のブースも魅力的で、長時間待ちを少し和らげてくれます。

夜には運よくドイツ館にも入場でき、キャラクターのサーキュラーと一緒に循環型社会を学ぶ体験はユニークで楽しい時間になりました。キャラクターが案内してくれることで展示の内容がぐっと親しみやすくなり、遊び感覚で学びを得られたのが新鮮でした。

最後は大屋根リングに上って夜景を眺め、二日目を締めくくりました。昼間の暑さや行列の疲れも吹き飛ぶような景色で、「万博に来た!」という実感が改めて湧きました。

全体として二日目は、大規模パビリオンの迫力と、小規模館の素朴な魅力、そして夜景の美しさまで、万博の多彩さを存分に味わえた一日になりました。

とても楽しい体験ではあるものの、戦略的にいかないとあまり回れないのもまた事実です。私の体験記が少しでも参考になればうれしいです。

では良い体験を!

コメント